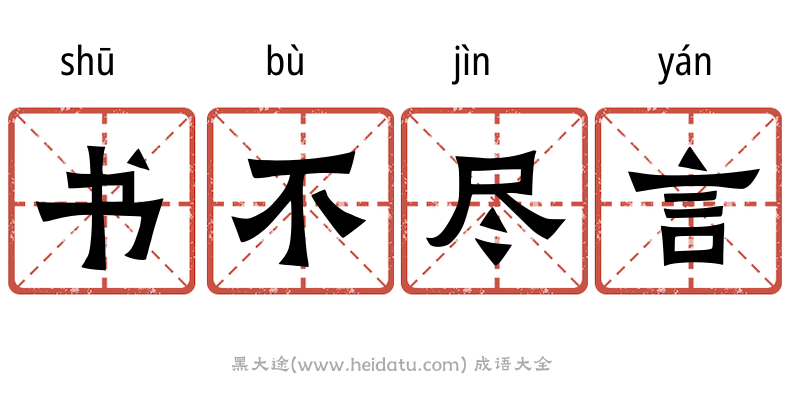

书不尽言的解释

意思是书籍无法完全表达出所有的思想和言论,强调语言文字的局限性。

出处

1.

《易·系辞上》:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’”2.

出自《论语·述而》:'子曰:“书不尽言,言不尽意。”'寓意

提醒人们语言和文字的局限性,鼓励通过其他方式表达和理解思想。

列子

1.

他想表达对朋友的感激之情,但觉得书不尽言,只能通过行动来表达。2.

小说的结局留下了许多悬念,读者们觉得书不尽言,纷纷讨论可能的结局。3.

在毕业典礼上,校长致辞时感慨万千,觉得书不尽言。4.

面对复杂的情感,诗人在作品中常常觉得书不尽言。5.

在描述美丽的风景时,摄影师觉得书不尽言,只能通过镜头来捕捉。6.

~,死待来命。 ★明·罗贯中《三国演义》第二十六回书不尽言的翻译

德语

Geschriebene Worte können die Gedanken nicht vollständig ausdrücken.

日语

書は言を尽くさない。

法语

Les mots écrits ne peuvent pas exprimer pleinement les pensées.

英语

The written word cannot fully express one's thoughts.

书不尽言的字意分解

shū

1:(形声。从聿,者声。聿(yù),即笔。隶书省“者”成“曰”。《说文》:“书,箸也。”箸(著)即显明。合起来表示用笔使文字显明,“者、箸”音近,故“者”有表意作用。本义:书写,记录,记载)。

2:同本义。

3:画。

4:书籍,装订成册的著作。

5:信件,信函。

6:奏章;文书,文件。

7:书法。

8:《尚书》的简称。

9:文字。

10:又如:书理(即文理。文辞之义理与脉络);书士(从事文字、文书工作的人员);书轨(指国中所用文字与车轨);书计(文字与筹算)。

11:指“六书”,即中国古代分析文字的理论。

12:古代皇帝的诏书。

13:姓。

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

jǐn

1:(尽为“儘”和“盡”的简化字)。

2:任凭,纵使。

jìn

1:(尽原为“盡”的俗字;今为“盡”的简化字。会意。甲骨文字形表示手持刷子洗刷器皿。盛东西的器皿只有空了才能洗刷。本义:器物中空) 同本义。

2:竭;完;没有了。

3:达到极限。

4:死。

5:努力完成。

6:追问。

7:消灭;消失。

8:全部,都。

9:姓。

yán

1:(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)。

2:同本义。

3:议论,谈论。

4:记载。

5:问。

6:告知;告诉。

7:陈述;叙述。

8:解释引文、词语或某种现象的发端词,相当于“就是说”或“意思是”。

9:说明。

10:话,言语,口语。又特指怨言、谤言。

11:言论;见解;意见。

12:言辞;辞令;辞章。

13:政令;号令。

14:誓言;盟辞;约言。

15:建议;主意;计策。

16:学说;主张。

17:言语或文章中的字。

18:口语或文章中的句子。

19:著作。

20:无义,用于句中或句首,作语气助词。

21:姓。

书不尽言,一般汉语成语,读音是(shū bù jìn yán)。abcd式组合,书不尽言意思是:意思是书籍无法完全表达出所有的思想和言论,强调语言文字的局限性。 提醒人们语言和文字的局限性,鼓励通过其他方式表达和理解思想。