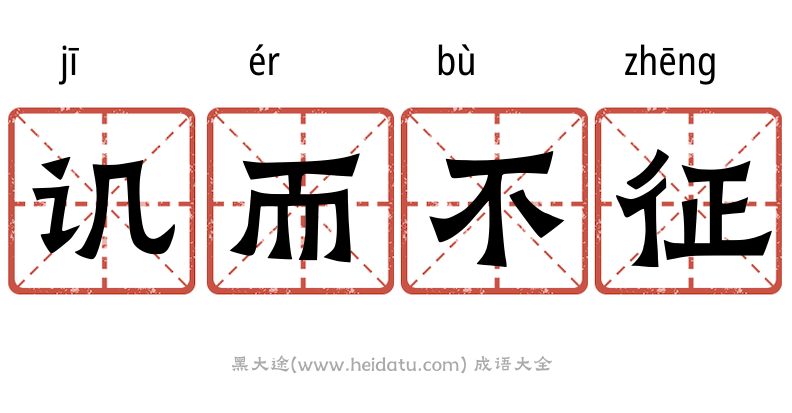

讥而不征的解释

形容说话尖刻但不直接指责或攻击对方,含有讽刺意味。

出处

1.

《孟子·梁惠王下》:“昔者文王之治岐也,耕者九一,仕者世禄,关市讥而不征。”2.

出自《左传·宣公十二年》:'讥而不征,则何以戒之?'寓意

提醒人们在沟通中要注意方式方法,避免过度讽刺伤害他人。

列子

1.

他讥而不征地评论同事的打扮,让人感到不舒服。2.

她讥而不征地说着别人的失败,显得有些刻薄。3.

朋友聚会时,他总是讥而不征地谈论别人的选择。4.

在讨论中,他讥而不征地指出对方的错误,让气氛变得紧张。5.

她讥而不征地评价电影的结局,引起了大家的不满。讥而不征的翻译

德语

sarkastisch ohne direkte Anklage

日语

皮肉を切らずに揶揄する

法语

sarcastique sans accusation directe

英语

sarcastic without direct accusation

讥而不征的字意分解

jī

1:(形声。从言,幾(jì)声。本义:旁敲侧击地批评)。

2:同本义。

3:讽刺;讥笑。

4:进谏;规劝。

5:查问。

6:非难,指责的话。

ér

1:(象形。小篆字形,象胡须形。上面的“一”表示鼻端,“|”表示人中;下面分内外两层,外层象两腮的胡子,内层象生在嘴下的胡子。“而”是汉字部首之一。本义:颊毛) 同本义。

2:从古沿用下来的连词,可连接词、短语和分句,表示多种关系。

3:表示并列关系。

4:表示递进关系。

5:表示承接关系。

6:表示转折关系。

7:表示假设关系。

8:表示修饰关系,连接状语。

9:你;你的。

10:这样,此。

11:表示偏正关系,相当于“之”,“的”。

12:与“上”、“下”、“前”、“后”、“来”、“往”连用,相当于“以”。

13:用于句中,表示反问,相当于“难道”,“岂”。

14:用于句末,相当于“耳”,“哪”。

15:如,好象。

néng

1:

2:才能。

3:能够。

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

zhēng

1:(形声。从彳(chì),正声。从彳,表示与行走有关。甲骨文从彳,从足。本义:到很远的地方去,远行)。

2:同本义。

3:征伐,发兵讨伐。

4:争夺,争取。

5:征收。

6:赋税。

7:(会意。从微省、壬。行于微而闻达。本义:征召)。

8:同本义。

9:求取;索取。

10:追究;追问。

11:证明;验证。

12:征兆;迹象。

13:姓。

讥而不征,生僻汉语成语,读音是(jī ér bù zhēng)。abac式组合,讥而不征意思是:形容说话尖刻但不直接指责或攻击对方,含有讽刺意味。 提醒人们在沟通中要注意方式方法,避免过度讽刺伤害他人。