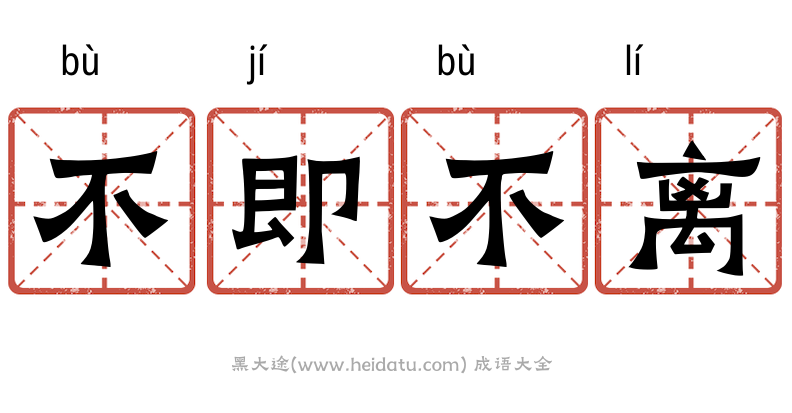

不即不离的解释

形容一种若即若离、不亲近也不疏远的状态,常用于描述人际关系或感情状态。

出处

1.

唐·罽宾《圆觉经》卷上:“不即不离,无缚无脱”2.

出自唐代诗人白居易的《长恨歌》:'不即不离,常如梦寐。'寓意

提醒人们在人际关系中保持适当的距离,既不疏远也不过于亲密。

列子

1.

小王和小李的关系一直不即不离,让人捉摸不透。2.

他们之间的感情不即不离,总是保持着一定的距离。3.

同事之间保持不即不离的关系,有助于工作的顺利进行。4.

朋友之间不即不离的状态,让彼此都有自己的空间。5.

他们不即不离的相处方式,让人觉得既亲近又疏远。6.

刘本人打着保境安民的旗号,隐隐地以湖北的政治中心自命,对于南北两方都采取着~的态度。 ★郭沫若《革命春秋·北伐途次》不即不离的翻译

德语

weder zu nah noch zu fern

日语

近すぎず遠すぎず

法语

ni trop proche ni trop distant

英语

neither too close nor too distant

不即不离的字意分解

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

jí

1:(会意。甲骨文作坐人形(后讹为卩)面对食器(皀)会意。本义:走近去吃东西)。

2:同本义。

3:基本义是接近、靠近、走向,与“离”对举。

4:登上;走上。

5:虽然。

6:假若。

7:即使。

8:那就。

9:就在某时某处;乘,趁。

10:当。

11:立刻,当即。

12:那就是说,那就是。

13:烛头烬。

14:姓。

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

lí

1:(形声。从隹(zhuī),表示与鸟类有关,离声。“离”是“鹂”的本字,因而声符亦兼表字义。本义:鸟名。即黄鹂,也称仓庚,鸣声清脆动听)。

2:同本义。

3:长离,传说中的凤鸟,比喻有才华的人。

4:八卦之一,象征火。

5:古代女子出嫁时系的佩巾。

6:古代传说中没有角的龙。

7:山棃。

8:香草。

9:离假借为“剺”。离开;离别。

10:分散,离散。跟 “合”相对。

11:假借为“罹”。遭受。

12:割取。

13:断绝;判别。

14:违背,背离。

15:距离;相距。

16:又。

17:罗列,陈列。

18:经历。

19:附丽,附着。

20:二,两;双。

21:又。

22:成双,成对。

23:姓。

不即不离,一般汉语成语,读音是(bù jí bù lí)。abac式组合,不即不离意思是:形容一种若即若离、不亲近也不疏远的状态,常用于描述人际关系或感情状态。 提醒人们在人际关系中保持适当的距离,既不疏远也不过于亲密。