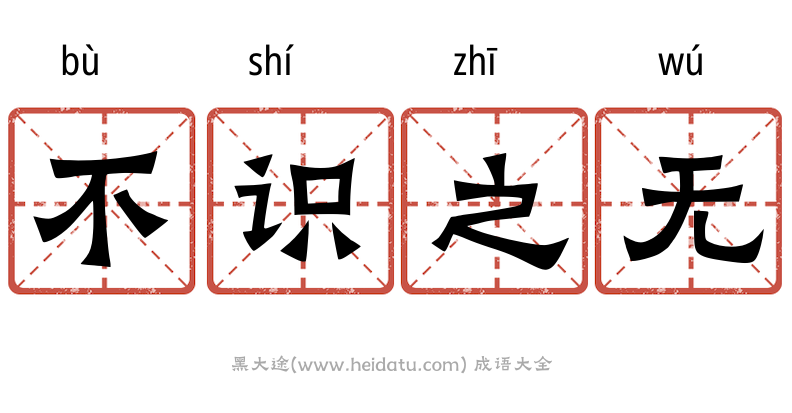

不识之无的解释

指不认识某人或某物,强调对其完全不了解或陌生。

出处

1.

唐·白居易《与元九书》:“仆始生六七月时,乳母抱弄于书屏下,有指‘无’字、‘之’字示仆者,仆虽口未能言,心已默识。”2.

出自《论语·学而》:'不识不知,顺帝之则',后演变成“不识之无”。寓意

提醒人们在面对未知事物时要保持谦虚和学习的态度。

列子

1.

小王第一次来到这个城市,对这里的一切都感到不识之无。2.

当他看到那件古董时,完全是一副不识之无的表情。3.

面对新同事的专业术语,他只能表示不识之无。4.

在博物馆里,很多展品对他来说都是不识之无。5.

对于这种新兴的科技产品,老李表示不识之无。6.

《废墟中》,写一个~的木匠,爱打老婆,老婆也让他打;他有气无处泄,她也就让他泄。 ★李健吾《序》不识之无的翻译

德语

völlig unbekannt

日语

全く知らない

法语

totalement inconnu

英语

completely unfamiliar

不识之无的字意分解

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

shí

1:(形声。从言。戠(zhí)声。善于言谈,表示有知识,故从言。本义:知道;懂得)。

2:同本义。

3:认识。

4:赏识。

5:感觉;识别;辨别。

6:见识;知识。

7:相知的朋友。

8:思想或意识。

9:刚才。

10:姓。

zhì

1:旗帜

2:古代钟鼎上凸出的文字。

3:标记。

4:加上标记

5:记住。

zhī

1:(会意。象艸过屮。枝茎益大。本义:出,生出,滋长)。

2:同本义。

3:往,朝某方向走,到…去。

4:指示人或事物,相当于“这个”“那个”。

5:指代人或事物的名称,相当于他、她、它、他们。

6:又。

7:指示代词,相当于“其”、“他的”、“其他的”。

8:的。

9:用在定语和中心词之间,表示领属关系或一般的修饰关系。

10:用于主谓结构之间,取消句子的独立性。

11:用于实词与介词之间。

mó

1:“南无”(nāmó):佛教用语,表示对佛尊敬或皈依。

wú

1:(会意。据甲骨文字形,象一个人持把在跳舞。卜辞、金文中“无、舞”同字。本义:乐舞)。

2:同本义。

3:哲学范畴,指无形、无名、虚无等,或指物质的隐微状态。

4:没有,跟“有”相对。

5:不,表示对动词或形容词的否定。

6:表示劝阻或禁止,可译为“不要”、“别”。

7:未,不曾,没。

8:不必,不值得。

9:

10:表示不定指的人、事物、时间、处所等。

11:连接词组或分句,表示在任何条件或情况下都是如此,相当于“不论”、“无论”。

12:用在句首,无义。

13:用在句末,表示疑问语气,可译为“吗”。

不识之无,一般汉语成语,读音是(bù shí zhī wú)。abac式组合,不识之无意思是:指不认识某人或某物,强调对其完全不了解或陌生。 提醒人们在面对未知事物时要保持谦虚和学习的态度。