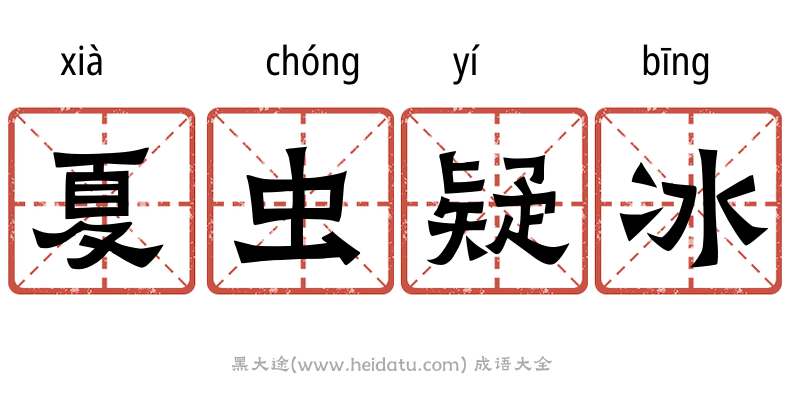

夏虫疑冰的解释

比喻由于见识浅薄,对未知事物表示怀疑或不理解。夏虫只生活在夏天,不知道冰的寒冷,所以用以形容见识短浅的人。

出处

1.

语出《庄子·秋水》:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也。”2.

出自《庄子·秋水》:'井蛙不可以语于海者,拘于墟也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也。'寓意

提醒人们要开阔视野,避免因见识有限而对未知事物产生怀疑。

列子

1.

小明对物理学的新发现总是夏虫疑冰,无法理解其中的奥妙。2.

对于现代科技的进步,爷爷总是夏虫疑冰,觉得不可思议。3.

小红对外国的风俗习惯感到夏虫疑冰,难以接受。4.

在讨论深奥的哲学问题时,小李显得夏虫疑冰,无法跟上大家的思路。5.

对于高科技产品的使用方法,奶奶总是夏虫疑冰,觉得太复杂了。6.

哂夏虫之疑冰,整轻翮而思矫。 ★《文选·孙绰》夏虫疑冰的翻译

德语

wie Sommerinsekten, die am Eis zweifeln

日语

夏虫が氷を疑う

法语

comme des insectes d'été doutant de la glace

英语

like summer insects doubting ice

夏虫疑冰的字意分解

xià

1:(会意。据小篆字形,从页,从臼,从攵。页(xié),人头。臼(jù),两手,攵(suī),两足。合起来象人形。本义:古代汉民族自称)。

2:同本义。也称华夏、诸夏。

3:泛指中国。

4:朝代名。

5:中国历史上的第一王朝,系传说中禹的儿子启所建立,奴隶制国家,建都安邑(今山西省夏县北),即夏后氏。

6:封建割据政权或农民起义政权称号 东晋末,公元407年匈奴贵族赫连勃勃建夏国,建都统万城(今陕西横山西北) 隋末窦建德于公元618年建立夏国,都乐寿(今河北献县) 北宋仁宗时,赵元昊于1032年建立夏国,史称西夏,都兴州(今宁夏回族自治区银川东南) 元末明玉珍于公元1362年建立夏国,都重庆。

7:大屋。

8:夏季。一年的第二季,中国习惯指立夏到立秋的三个月时间,也指农历“四、五、六”三个月。

9:大。

10:华彩,即五色。

11:姓。

chóng

1:(会意。汉字部首之一,从“虫”的字多与昆虫、蛇等有关。按:“虫”甲骨文字形象蛇形,本读huǐ,即虺,是一种毒蛇。后为“蟲”的简体。本义:昆虫的通称)。

2:同本义。

3:古代泛指所有的动物。

huǐ

1:“虺”的本字。毒蛇名。

yí

1:(形声。小篆字形。从子止匕,矢声。止,不通。子,幼子。幼子多惑。本义:怀疑)。

2:同本义。

3:迷惑,犹豫不定。

4:猜度;估计。

5:疑问。

6:怪异。引申为责怪。

7:类似;好像。

bīng

1:(会意。从仌,从水。金文作“仌”。金文字形表示水凝成冰后,体积增大,表面上涨(上拱)形。《说文》:“冻也,象水凝之形”。小篆繁化,增加“水”变成。从“仌”从“水”的会意字,于是“仌”就专用作部首。本义:水冻结而成的固体)。

2:同本义。

3:结冰,冻结。

4:使感到极冷。

5:清白,晶莹。

6:姓。

夏虫疑冰,生僻汉语成语,读音是(xià chóng yí bīng)。abcd式组合,夏虫疑冰意思是:比喻由于见识浅薄,对未知事物表示怀疑或不理解。夏虫只生活在夏天,不知道冰的寒冷,所以用以形容见识短浅的人。 提醒人们要开阔视野,避免因见识有限而对未知事物产生怀疑。