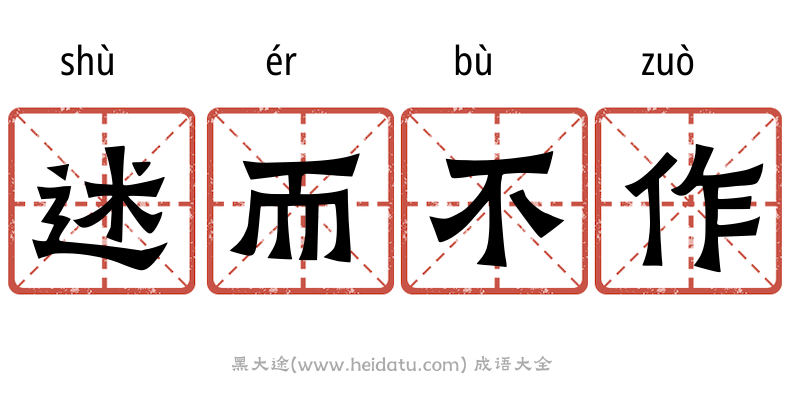

述而不作的解释

指只记录或转述别人的言论,而不进行创作或发表自己的见解。

出处

1.

《论语·述而》:“述而不作,信而好古,窃比我于老彭。”2.

语出《论语·述而》:'子曰:述而不作,信而好古,窃比于我老彭。'寓意

强调尊重传统和前人智慧,但也提醒要避免缺乏创新和独立思考。

列子

1.

他在学术研究中总是述而不作,缺乏自己的创见。2.

他的演讲内容都是述而不作,全是引用别人的观点。3.

这位作家习惯于述而不作,作品中少有原创内容。4.

在讨论中,他总是述而不作,缺乏自己的见解。5.

老师批评他述而不作,希望他能多一些创新思维。6.

~,信而好古,夫岂以其圣而傲当世哉。 ★清·朱彝尊《刘永之传》述而不作的翻译

德语

weitergeben, aber nicht erschaffen

日语

述べるだけで創作しない

法语

transmettre sans créer

英语

to transmit but not create

述而不作的字意分解

shù

1:(形声。从辵(chuò),术声。本义:遵循)。

2:同本义。

3:陈述,记叙。

4:传述;传承;阐述前人成说。

5:泛指叙述的文字。

ér

1:(象形。小篆字形,象胡须形。上面的“一”表示鼻端,“|”表示人中;下面分内外两层,外层象两腮的胡子,内层象生在嘴下的胡子。“而”是汉字部首之一。本义:颊毛) 同本义。

2:从古沿用下来的连词,可连接词、短语和分句,表示多种关系。

3:表示并列关系。

4:表示递进关系。

5:表示承接关系。

6:表示转折关系。

7:表示假设关系。

8:表示修饰关系,连接状语。

9:你;你的。

10:这样,此。

11:表示偏正关系,相当于“之”,“的”。

12:与“上”、“下”、“前”、“后”、“来”、“往”连用,相当于“以”。

13:用于句中,表示反问,相当于“难道”,“岂”。

14:用于句末,相当于“耳”,“哪”。

15:如,好象。

néng

1:

2:才能。

3:能够。

bù

1:(象形。甲骨文字形,上面象花蒂的子房,下面象花蕊下垂形。①本义:萼足。《诗·小雅·常棣》:“常棣之花,鄂不韡(wěi)。”郑笺:“承华者曰鄂。”②副词。不。《荀子》:“锲而不舍,金石可镂。”)。

2:用在动词、形容词或个别副词前,表示否定。

3:表示事理上或情理上不需要。

4:古疑问词。

5:用来调整音节。

6:大。

7:注意:“不”字在第四声(去声)字前念第二声(阳平),如“不必”(bú bì);“不是”(bú shì)。本词典为方便起见,条目中的“不”字,都注第四声。

zuō

1:作坊,手工业工场。

zuò

1:(会意。从人,从乍。人突然站起为作。甲骨文字形,象衣领初作的形状。本义:人起身)。

2:同本义。

3:起来;开始工作。

4:产生,兴起。

5:做;创制;制作;从事某种活动。

6:写作,创作。

7:《与元九书》。

8:振作。

9:充当。

10:当作。

11:建筑。

12:发出音响,演奏。

13:又如:作倡(演奏音乐或表演歌舞);作健(成为强者。谓奋发称雄)。

14:生出,长出来。

15:又如:作花(长出花蕾;开花);作谷(田里生长着的谷物);作肉(方言。长肉)。

16:培育,造就。

17:又如:作育(造就培养);作新(比喻教化百姓移风易俗);作养(培养,培育);作诲(教诲,训导)。

18:担任。

19:又如:作县(当县官);作吏(担任官职);作宾(担任太子宾客职务);作游(谓游幕。指到各地做幕僚);作邑(当县令)。

20:发生,发作。

21:发出,放射。

22:发动。

23:像;似(唐宋时期出现的)。

24:咒诅。

25:作品;文章。

26:事情,事业。

27:措施;办法。

述而不作,一般汉语成语,读音是(shù ér bù zuò)。abac式组合,述而不作意思是:指只记录或转述别人的言论,而不进行创作或发表自己的见解。 强调尊重传统和前人智慧,但也提醒要避免缺乏创新和独立思考。